来源:张掖市植保植检站日期:2023-03-03

2022年,全市制种玉米青枯病发生面积58304亩,涉及甘州区、临泽县、高台县和民乐县21个乡镇,呈多点小面积发生趋势,综合分析和研判,2023年全市玉米制种基地发生青枯病风险较大,对国家种业安全构成潜在威胁。2022年10月以来,张掖市植保植检站联合甘肃农业大学组建团队,开展了《张掖市玉米青枯病原鉴定及土壤微生物对病害发生的影响调查研究》,根据研究结果,现对张掖市玉米青枯病发及其生分析评估如下,供参考。

一、青枯病致病菌种类

经室内菌物分离纯化分离频率统计,基因组DNA提取、扩增及测序,通过形态学和分子生物学方法鉴定,拟轮枝镰刀菌、层出镰刀菌、尖孢镰刀菌、变红镰刀菌、茄病镰刀菌、柔毛镰刀菌和腐霉菌为张掖市玉米青枯病主要致病菌。但以上致病菌是单一还是复合侵染,致病菌表现症状需进一步研究后明确。

二、土壤带菌情况

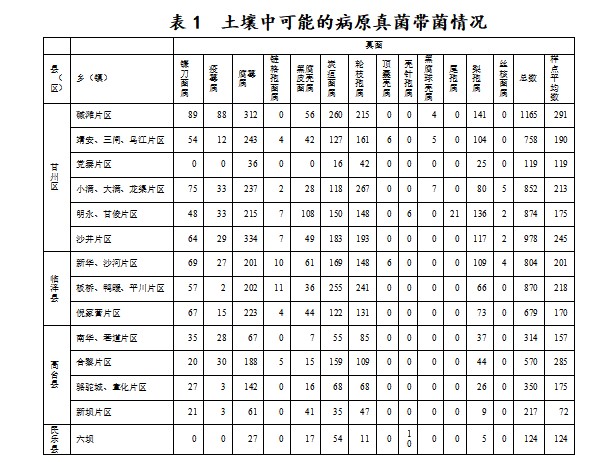

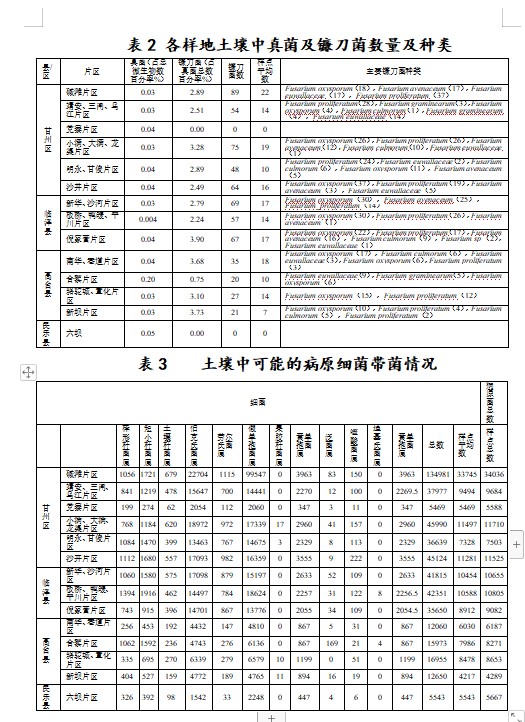

根据土壤高通量测序结果,土壤中可能的病原真菌数量,主要分布在镰刀菌属等13个属27个种,病原细菌主要分布在假单胞杆菌等12个属52个种,从三个县/区看,甘州区最高,民乐县最低(表1-3)。

三、土壤微生物群落结构

从微生物总数看,甘州区碱滩片区三大类群及总数均最高,其次为小满大满龙渠片区和沙井片区;从真菌数量看,高台县合黎片区最高,其次为甘州区碱滩片区,高台县新坝片区和民乐县六坝片区真菌数量较低,甘州区党寨片区真菌数量最低,总体上真菌数量较高的片区青枯病发生重。(表4)

四、玉米青枯病发生风险分析

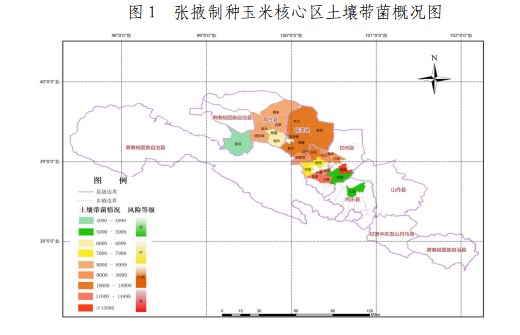

综合重茬年限,土壤微生物群落结构,土壤中病原菌(真菌和细菌)数量等,2023年,玉米青枯病发生风险分析如下:甘州区属中高和高风险区,临泽县属中高风险区,高台县为中低风险区,民乐县属低风险区,其中,甘州区党寨片区、高台县新坝片区、民乐县六坝片区为青枯病发生低风险区;甘州区甘俊、明永片区,高台县南华、巷道片区为中风险区;甘州区靖安、三闸、乌江片区,临泽县新华、沙河片区,板桥、鸭暖、平川片区,倪家营片区为中高风险区;甘州区沙井片区,碱滩片区、小满、大满、龙渠片区为高风险区。(图1)

五、生产建议

张掖市已成为国内最大的玉米制种基地,但重茬严重,造成土壤养分失衡,毒素不断积累,酶活性下降,青枯病、根腐病、地上部病害等越来越严重,受以上单因素或多因素影响,制种玉米出现连作障碍,导致制种玉米的产量和质量整体呈下降趋势,根据现有研究结果,结合文献资料,提出以下玉米青枯病综合防治技术策略。

1.轮作倒茬。基因水平Alpha多样性指数(Alpha多样性是指特定生境或者生态系统内物种/功能的丰富程度,它可以指示生境的平衡状态、生存条件情况等。)随重茬时间延长增高,重茬0-5年最低,甘州区在16-20年最高,临泽县11-15年最高,总体表现为单峰曲线。从微生物多样性角度,建议甘州区连作10年,临泽县连作7年应轮作倒茬。通过毒力因子热图分析,临泽县倪家营片区、新华片区,高台县骆驼城、宣化片区均有较多毒力基因,其中5-10年重茬时间的毒力基因偏多,上述地区易因毒素不断积累造成早衰,连作7年应轮作倒茬。

2.施肥和灌水。根据玉米对肥料的需求特点及肥料的利用特性,施足底肥,苗期和抽穗期合理追肥,氮肥磷肥和钾肥合理组合;磷钾肥在玉米苗期吸收较多,播前及苗期施用为宜;氮在玉米全生育期内均在吸收,尤以拔节、开花授粉期吸收量大,又容易流失,应分期施用;增施有机肥和菌肥,调节土壤微生物结构和多样性,以创造有利于玉米生长而不利于病害发生的环境条件,提高植株的抗病能力,降低病害发生率。有条件的情况下进行滴灌,避免地块积水时间过长。大水漫灌。

3.栽培管理。合理密植,不可种植过密影响通风,土地平整,垄略高于正常高度。

4.种子处理。用精甲·咯·嘧菌种子处理悬浮剂和噻灵·咯·精甲等种子处理悬浮剂处理。种子处理时填加杀虫剂以防治地下害虫。

5.秋翻灭茬。在秋季收获后清除病残体,集中深埋或烧毁,以减少下一生长季节初侵染源;秋季收获后深翻土地,将地表越冬虫源及病原菌翻入土壤深层,加速死亡或降解,以减少次年为害。

6.生长期及时防治其他病虫害。根据田间调查结果及时防治红蜘蛛、棉铃虫、玉米黑粉病、细菌性茎腐病、锈病及根腐病等。杀虫剂可选择阿维菌素、噻螨酮、甲维盐、吡虫啉、藜芦碱醇及苏云金杆菌等;杀菌剂根据病害种类选择,使用时还可以填加诱抗剂如壳聚糖、碧护和寡糖链蛋白等,提高玉米抗病性。